세계 곳곳에서 일어나는 전쟁과 분쟁 속에서 희생당하거나 목숨을 걸고 탈출하는 난민들, 정치적이거나 종교적 이유로 희생되는 사람들은 대부분 무고한 민간인들이다. 직접적이든 간접적이든 우리는 고통을 경험하지만 지금 여기서 일어나지 않은 일은 현실이 될 수 없기에 타인의 고통은 이미지화 되어 우리는 그것을 감상하거나 소비해버리곤 한다. 마치 영화의 한 장면처럼 화면 안에서 일어나는 일이고 가상현실 공간일 뿐이다.

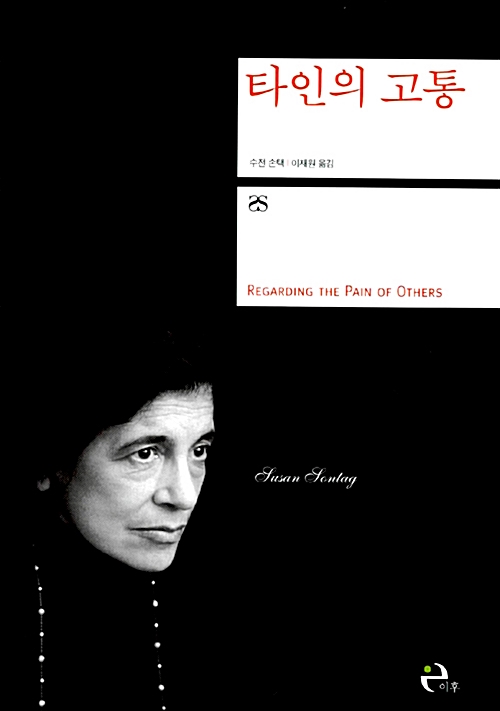

우리는 기껏 다른 사람들이 겪는 고통에 대해 슬퍼할 줄 알고 연민만을 보내게 된다. 어떤 힘에 의해 가해진 폭력 때문에 고통 받는 사람들에 대해 느끼는 것이 고작 그게 다라면? <타인의 고통>은 그러한 질문에 숙고하길 바라고 있다.

나는 몇해 전, 악명 높은 북한 정치범수용소인 요덕에서 탈출한 사람들의 증언을 토대로 그린 그림과 사진전을 보게 되었다. 충격 그 자체였다. 가장 끔찍했던 것은 임산부 배 위에다 두꺼운 널빤지를 올려놓고 양쪽 끝에 남자들이 올라서서 압박해 죽이는 장면이었다.

요덕수용소는 수전 손택의 <타인의 고통>을 읽으면서 가장 먼저 떠올랐다. 끔찍했던 이미지들과 마주하면서 나는 그때 무엇에 대해 숙고했던가? 잔혹한 그림과 사진 앞에서 연민이라는 감정적인 동요 말고는 할 수 있는 게 사실 없었다. 그것만이 인간에 대한 예의라고 여겼다. 그리고 나는 현장을 떠나고 일상으로 돌아와 이미지와 사진에서 받았던 충격을 빠르게 잊었다. 나는 그때 ‘지금 여기에서’ 벌어지는 일이 아니었기에 일시적 감정만 소비할 수 있었다. 하지만 책을 읽으면서 그때 가졌던 연민에 대해 생각해보게 되었다. 수전 손택의 날카로운 지적을 통해 그것만이 최선이었던 측은지심에 대한 고양은 여지없이 무너지고 말았다. 부끄러웠다. 단지 감정적 소비만 했을 뿐 나는 그 문제에 대해 아무것도 숙고하지 않았기 때문이었다.

<타인의 고통>은 버지니아 울프의 <3기니>로 말문을 연다. 전쟁에 대한 부당성과 전쟁을 일으키는 남성들의 폭력성. 전쟁으로 인해 고통 받는 사람들과 그곳에 있지 않은 우리는 무엇을 해야만 하는가, 수전 손택의 문제의식은 울프의 문제의식을 이어받고 있음을 보여준다.

수전 손택은 사진이 드러내고자 하는 이미지에 주목하고 전쟁이 갖는 본성과 그것을 바라보는 우리들의 자세에 대해 의미 있고 심도 깊게 다루고 있다. 사진의 피사체가 된 사람들은 거의 아프리카나 아시아 사람들이라는 점에 주목하고 그들은 마치 인격체가 아닌 사물로 대체되어 구경거리가 되어버렸다고 진단하고 있다. 더 정확하게 표현하자면 현대적 의미에서의 사진은 증거물이자 실재이지만 스펙타클의 세계를 제공하여 타인의 고통을 구경하는 것에서 더 나아가 소비하기에 이르렀다고 한다. 그곳에서는 충분히 그런 일이 일어날 수 있는 증거물로써 사진은 사후적으로 충격을 주기도 한다. 그것뿐인가? 수전 손택은 사진이 가지고 있는 의미와 한계점을 분명하게 파악하고 있다.

사진은 증거물로써 뭔가를 보여주고자 하는 의도를 드러낸다. 하지만 그것이 무엇이든 피사체를 변형시키는 경향이 있다. 사진작가는 그 비참한 광경을 찍으면서도 미학적인 부분을 고려하지 않을 수 없을 것이다. 사진은 기록과 미학이라는 두 힘이 상충하며 빚어낸 결과물인 것이다. 조작 논란과 가끔 비난에 휩싸이는 이유도 여기에 있다.

수전 손택은 <타인의 고통>을 통해 아프리카나 아시아의 세계에서 벌어지는 전쟁의 참상으로 인해 고통 받는 사람들을 여과 없이 보여주는 것에 통렬히 비난하고 있다. 죽은 자의 정면 얼굴이나 신체가 훼손되어 버린 시체를 담은 사진은 어느새 타인의 고통을 일종의 스펙타클로 소비해 버리곤 하면서 갖게 되는 연민, 안도에 대해 일축을 가한다. 타인의 고통에 대해 느끼는 연민이야말로 우리의 무능력함뿐만 아니라 우리가 저지른 일이 아니라는 안도와 무고함의 알리바이가 되어버리곤 한다는 것이다. 그렇다면 수전 손택은 우리가 무엇을 하길 바라는 것일까?

수전 손택은 우리와 정말 아무런 관련이 없는 그들만의 문제로만 봐야 하는가, 타인의 고통에 단지 연민만을 보내는 것이 합당한가 하는 문제를 우리에게 던지고 있다. 우리는 소파에 편안하게 앉아 텔레비전 영상을 통해 인간이 겪는 고통을 접하곤 한다. 분명 현대적 의미에서의 고통의 문제는 영화를 보면서 소비되는 감정과 다를 바 없는 스펙타클의 세계가 되어 버렸다. 그녀의 지적대로 의도 했든 안 했든 우리는 이미 관음증 환자가 되어버린 것이다.

고통에 대해 연민만으로는 부족하다고 한 수전 손택의 목소리는 우리의 내부에서 울려야만 새로운 힘을 가지게 될 것이다. 연민 만을 베푸는 것을 그만 두고 뭔가를 하기 위해서는 불합리한 문제에 대해 숙고하고 행동하는 것이 무엇보다 필요함을 알게 해준다.

'바람에 날아간 책들...그리고 흔적' 카테고리의 다른 글

| [책] 환상의 빛 ㅣ미야모토 테루 (7) | 2021.02.13 |

|---|---|

| [책] 게임하는 인간 호모루두스 (14) | 2021.02.04 |

| [책] 겨울밤 0시5분/황동규 (12) | 2021.01.22 |

| [책] 장하석의 과학, 철학을 만나다 (10) | 2021.01.15 |

| [책] 이야기의 탄생 (14) | 2021.01.12 |

댓글